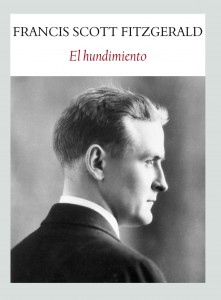

El hundimiento

Francis Scott Fitzgerald

Funambulista, 2013

ISBN: 978-84-940906-8-4

112 páginas

10 €

Traducción de Max Lacruz e Isabel Lacruz

Postfacio de Isabel Lacruz

Manolo Haro

Francis Scott Fitzgerald invitó a Ernest Hemingway a comer allá por los veinte parisinos en el restaurante Michaud, en la esquina de la rue Jacob con la rue des Saints-Pères. Hablaron de trabajo y de algunos personajes de la colonia americana en la capital francesa que hacía tiempo que no se cruzaban por la ciudad. En los postres, acompañando un pastel de cereza con la última jarra de vino, Fitzgerald le hizo una serie de confesiones a Hemingway que dan la medida exacta del contorno de su sombra, de cómo el autor de Tender is the night fue en parte un hombre atribulado a pesar del brillo de sus charoles y de la prestancia de sus abrigos. La revelación aludía al conocimiento en el sentido bíblico de una sola mujer (Zelda Fitzgerald, esposa) y a la nota de sexología dada por la misma: “Zelda dijo que, por mi constitución física, nunca podría hacer feliz a ninguna mujer y que por eso se disgustara en un principio. Me explicó que era una cuestión de medidas. No me volví a sentir igual desde que ella me lo dijo y tengo que saber la verdad”. Tras estas confidencias, el acomplejado novelista obligó a su colega a que lo acompañara al baño, para mostrarle allí la flor de la ignominia. Hemingway, rubicundo e hiperbólico, le dijo que sería conveniente que cruzaran el Sena y fueran al Louvre a ver estatuas, que ellas le mostrarían al joven muchacho de Minnesota que su pene era normal y que lo que decía Zelda eran cosas de loca. Al maduro Scott no le convencieron estas visiones supuestamente canónicas de cuánto ha de medir un miembro medianamente normal.

Lo que narro en el anterior párrafo lo publicó Hemingway en A moveable feast a comienzos de los 60, a un año vista de descerrajarse un tiro en la boca. Se trataba de un ajuste de cuentas con la memoria que afortunadamente el bueno de Fitzgerald nunca leyó. Si hemos de confiar en la veracidad del detalle de tal historia, no queda más remedio que compadecer al autor que nos ocupa. Entre la maledicencia de su amigo, que no se redujo sólo a estas líneas (en Las nieves del Kilimanjaro alude a él con nombre y apellidos como un individuo tendente a la depresión por nimias y evidentes cuestiones) y los apuntes urológicos de su esposa, el hombre se llevó lo suyo.

Francis Scott Fitzgerald fue un autor-gozne: su nacimiento finisecular (1896) le dio la oportunidad de degustar los últimos resabios románticos que quedaban en el ambiente e inhalar los febles vapores de la despreocupada felicidad de los años veinte. Mitificó París y la ‘Côte d’Azur’ (las piedras de Niza guardan el sonido de aquel tiempo), las orquestas de jazz y la vida indolente de los ricos a los que odiaba pero a los que siempre quiso emular. Esos rescoldos del Romanticismo extinguido iluminando la cabecera de su cuna hicieron de alguna manera que sus grandes novelas hablaran de sus obsesiones, aunque al lado oscuro de su corazón le pusiera una sordina. Antes de llegar a la etapa de confesiones literarias, escribió en un artículo: “Tenemos dos o tres experiencias grandes y conmovedoras en la vida (…) luego, mal o bien, aprendemos el oficio, y entonces contamos nuestras dos o tres historias –cada vez de una forma nueva– quizás diez o quizás cien veces, hasta que la gente se cansa de escucharnos”. A pesar de la verdad que esconde esta afirmación para la mayoría de los literatos, Fitzgerald aún no había puesto el dedo en la llaga más íntima de su ser, aún quedaban por la galaxia de sus sentimientos ciertas cuentas sin saldar que hay que recomponer a partir de sus cartas, de las voces de otros y de estos artículos que componen The Crack-up, El hundimiento para los traductores de la editorial Funambulista.

En el verano de 1935, el novelista conoció en Carolina del Norte a una joven casada con la que mantuvo una breve relación amorosa. A raíz de aquel encuentro le escribió a un amigo: “Acabo de salir, no totalmente ileso, creo, de un breve y violento lance amoroso. Pensé que era mejor ponerle fin porque este no era el momento para una nueva emoción en mi vida. Con todo, está terminado y envuelto en celofán: tal vez algún día lo convierta en un capítulo. Por Dios, qué clase de profesión es la de escritor. Uno es simple porque no puede evitarlo”. A principios del otoño, ya en Baltimore, escribió el cuento «Image of the heart», el descorche de una nueva etapa que venía a hacer de bálsamo reflexivo sobre la herida del adulterio cometido por Zelda en 1924 con un aviador francés y su citado breve encuentro estival. Este cuento y los tres artículos principales de El hundimiento dan la medida del cambio que con 40 años emprende el narrador hacia la madurez personal y, a su vez, hacia una paulatina decadencia como creador. Es probable que este fuera el inicio de una búsqueda íntima más veraz; a pesar de su deseo por continuar por la senda del éxito literario, observar el reflejo abisal de su humanidad en el espejo situó su existencia (su propia vida sin afeites) en el centro mismo de su creación.

Scott Fitzgerald fue un hombre melancólico toda su vida. “Hemingway está tan nerviosamente destruido como yo –le escribía a un amigo para quitarse la brea y las plumas que le supuso la lectura de Las nieves del Kilimanjaro–, pero lo manifiesta de manera diferente. Él se inclina hacia la megalomanía y yo hacia la melancolía”. La ‘saudade’ se le acentuó en una fase vital trascendente para cualquier ser humano. “Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura” que cantara Dante, fue el momento que le llegó al norteamericano a raíz de una acumulación de hitos existenciales como la esquizofrenia de su esposa, el amargor del almíbar del éxito cuando no se le aviva con azúcar y la constatación de que el brillo de la vida es tan pasajero como el amor. La revista Esquire le pagó estos artículos autobiográficos donde mostró con algo de sonrojante ejemplaridad el aprendizaje de la decepción usando como guía las entradas y salidas de su propio corazón. El hundimiento podría leerse en clave de libro de auto-ayuda si no fuera porque estamos oyendo la voz de uno de los grandes escritores norteamericanos aquejado de una atrofia creativa en el culmen de su madurez como hombre y de una infelicidad casi insalvable. “El estado del adulto dotado de sensibilidad es una desgracia sin paliativos. También considero que el deseo del adulto de perfeccionarse, ese esfuerzo permanente, (como dicen los que se ganan el pan con ello) no hace sino agrandar la desgracia: un broche final a la juventud y sus esperanzas”, dirá en uno de estos escritos. La elaboración de tales artículos le ocupó los meses de febrero y abril de 1936, del invierno a una primavera que no se reflejaría más como antaño en sus páginas. El nuevo esfuerzo va a tener como consecuencia dar a la imprenta una confesión en tres actos que revisita el pasado y plantea el futuro del nuevo Francis Scott Fitzgerald.

Permítanme agavillar unas cuantas citas de cada uno de los tres artículos para que ustedes mismo juzguen qué ofrece este librito:

De “El hundimiento”:

“La vida es fatigosa, sin duda, pero yo me decía: «Hasta los cuarenta y nueve años las cosas te irán bien. Puedes contar con ello. Un hombre que ha vivido como tú no puede aspirar a mucho más». Y luego, diez años antes de los cuarenta y nueve, me percaté de que me había hundido por completo y de un modo prematuro”.

“Constaté que me sentía bastante cansado. Podía tumbarme, cosa que hacía con frecuencia, y dormía o dormitaba. A veces hasta veinte horas diarias, esforzándome el resto del tiempo en no pensar, a cambio de lo cual me daba por elaborar listas, que luego rasgaba; centenares de ellas: de fútbol americano, de ciudades importantes, de momentos felices, pasatiempos y casas en las que había vivido”.

De “Recomponer los pedazos”

“A menos que la locura, la droga o la bebida intervengan, esta fase, a fin de cuentas, aboca a un callejón sin salida, y a ello sigue un sosiego carente de sentido en el transcurso del cual uno puede intentar evaluar lo que ha sido eliminado y lo que permanece. Sólo en el momento de esta calma llegué a tomar conciencia de haber atravesado por dos experiencias paralelas” (perder la presidencia del Triangle Club de Princeton por una enfermedad y perder un amor por falta de dinero tras la guerra)”.

“Al cabo de un rato, llegué a las siguientes conclusiones, que consigno acto seguido:

Que me había dedicado muy poco a meditar, salvo en relación con los problemas de mi arte. Durante veinte años, cierta persona había sido mi conciencia intelectual. Su nombre es Edmund Wilson”.

De “Manipular con precaución”

“En las páginas anteriores, hablé sobre cómo un joven excepcionalmente optimista padece un desmoronamiento de todos sus valores, de lo cual fue consciente sólo mucho después de que se produjera.”

“Con treinta y nueve años a sus espaldas, una mirada avezada ha de saber detectar la leche aguada, el azúcar con arena, un diamante falso o el estuco que quiere hacerse pasar por una piedra noble. Tenía que dejar de prodigarme; en adelante, toda entrega de mi persona quedaba al margen de la ley y llevaba por nombre: despilfarro”.

“El viejo sueño de ser un hombre completo, en la tradición Goethe-Byron-Shaw, con un opulento toque americano, una especie de mixto de J.P. Morgan, Topham Beauclerk y san Francisco de Asís ha quedado relegado a un montón de basura, como las hombreras puestas un día de partido de fútbol americano en Princeton o las gorras del ejército que nunca pudieron lucirse al otro lado del Atlántico”.

Ya ven. Un baño de sinceridad que no siempre ayuda a engrandecer la biografía de un autor, aunque no se le puedan poner peros al difícil ejercicio de la confesión. Se le suma a esta edición un escrito que lleva por nombre “Sueño y despertar” (unas inocentes líneas sobre el insomnio y sus alcances) y, tal vez, lo mejor de la misma: el postfacio “Del otro lado del paraíso”, firmado por Isabel Lacruz, traductora junto a Max Lacruz de la obra. En él se exponen, con rigor y con una escritura brillante, notas biográficas y un pequeño y lúcido anecdotario que completan la visión, significado y lugar de la obra dentro de la producción de Fitzgerald. He de decir, muy a mi pesar, que prefiero la traducción más literaria de Yolanda Morató de The Crack-up, incluida en Mi ciudad perdida. Ensayos autobiográficos que publicó en el 2011 la Editorial Zut y que ofrecía muchos otros textos del autor, aunque, como suele ocurrir con Funambulista, la composición y factura de este librito es una delicia de cuidado y acierto editorial.

Nada más, jóvenes. El otoño pide ponerse al día con las consciencias, quizás a la luz de buscadores de tesoros íntimos como Scott Fitzgerald. A pesar de que el incontinente verbo de Hemingway calificara la publicación de su amigo como “esta sórdida bazofia personal”, merece la pena acercarse al desconcierto de un hombre en la cuarentena, “mi Hipócrita lector, —mi semejante, — ¡mi hermano!”.

“Esta sórdida bazofia personal”… pues eso. ¿Por qué los críticos de este blog son tan «originales»?