ILYA U. TOPPER | No nos dijeron nada. No sabíamos.

ILYA U. TOPPER | No nos dijeron nada. No sabíamos.

Esta era la respuesta que después de la II Guerra Mundial millones de alemanes daban a periodistas, a historiadores, y sobre todo a sus propios hijos. El envío de cientos de miles de personas, la mayoría judíos, a campos de concentración, no sólo en la Polonia ocupada sino a decenas de centros en la propia Alemania, con trenes, camiones, a pie, pasaba desapercibido. Los presos salían de los campos bajo vigilancia para trabajar fuera y volvían por la noche. Atravesando el pueblo. Nadie los veía. Nadie se enteraba. Nadie sabía.

O eso dijeron después.

Setenta años después, la sistemática anulación de la población judía puesta en práctica por la Alemania nazi sigue siendo el mejor símil para explicar las políticas de Israel respecto a la población palestina. No porque el crimen sea el mismo –la maquinaria alemana produjo una hecatombe de judíos, gitanos, gays y opositores, ante la que se vuelve minúscula la cifra de palestinos aniquilados durante décadas de ocupación– sino porque refleja la misma disposición mental: la de negar al otro la cualidad de persona. De convertirlo en rebaño anónimo, camino del pasto o del matadero, tanto da.

Si alguien no es una persona, no se le ve.

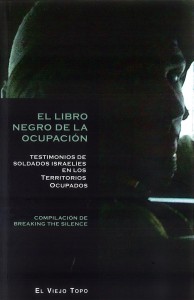

Cuando me llegó El Libro Negro de la Ocupación: Testimonios de soldados israelíes en los Territorios Ocupados, lo abrí con intención de una lectura diagonal: no es novedad, para mí, el sistema de control, opresión, humillación, en Cisjordania, impuesto por el Ejército, en colaboración con los colonos. Ya estuve allí, esperando horas en la cola del check-point, entre los taxis palestinos, sujetos al arbitrario “No” de un israelí que apoyaba sus 18 años en una metralleta. También estuve en el otro carril, disfrazado de sionista, pasando ese mismo check-point en un santiamén, gracias a un simple “shalom”.

Pensaba despachar el libro en un par de horas. No pude. Uno lee cualquier frase de un testimonio de uno de estos soldados israelíes que han blandido esa metralleta, que han causado la espera de cientos de palestinos, por nada, sin motivo alguno, sin saber por qué, sólo porque el sistema obliga a humillar, fastidiar, molestar, hacer sufrir al rebaño palestino. Y se queda ahí, mirando el papel. Y lee la siguiente. Lentamente, para poder asumir que aquello es verdad.

Es el testimonio del opresor. Ese testimonio que nunca tuvimos de los guardagujas, vigilantes, subcontratistas, camioneros, chóferes alemanes que fueron parte de la maquinaria. Y no sabían de nada, después. ¿Qué siente un soldado mientras apunta a un rebaño de seres que para él han dejado de ser humanos?

El lenguaje de los entrevistados es torpe, dubitativo, a menudo repetitivo, lleno de lagunas, de reflexiones a medias. Es una transcripción fiel de lo que esos reclutas contaron a una grabadora del grupo israelí Breaking The Silence, un valiente colectivo de ex soldados que han decidido dar fe de lo que vieron, de lo que hicieron, de lo que les obligaron a hacer, de lo que ellos se sintieron obligados a hacer.

Porque a los reclutas no se les obliga, con una orden firmada en la mano, a humillar a los palestinos o a destrozar sus viviendas, sus campos, su subsistencia. Simplemente es la tónica general hacerlo. Nadie lo ordena, se hace porque lo hacen todos. Oponerse no se castiga pero nadie quiere ser aguafiestas. Si los demás pegan a los palestinos o les rompen el mobiliario entero y se llevan “de recuerdo” la sortija de la abuela, ¿quién eres tú para decir que no?

Total, son palestinos.

Son testimonios cortos, a menudo no más de una página, anónimos: sólo llevan lugar, año, unidad militar. Arrancan en medio y acaban en cualquier parte: son fragmentos. Pespunteados por las preguntas de una entrevistadora invisible, una voz neutra que no juzga ni muestra comprensión, no se emociona ni se sorprende, sólo insiste. Y hace brotar voces encogidas, turbadas, azoradas por lo que tienen que relatar.

Cuando uno ya piensa que todo está contado, un nuevo capítulo –hay cuatro, con concisas introducciones para quien no está familiarizado con el conflicto– añade una nueva dimensión. El más llamativo, el último, dedicado al poder que ejercen los colonos. Los colonos, no lo olvidemos, son ciudadanos israelíes que se establecen en los territorios ocupados, lo que no sólo es un crimen de guerra según la Convención de Ginebra, sino a menudo contraviene también la ley israelí. Y lo hacen para obstaculizar la paz que dice negociar su propio gobierno (y lo dicen). Por esa labor de obstaculización ilegal reciben un premio: brigadas de reclutas enviados para protegerlos. Reclutas cuyo trabajo es observar en silencio, pero con el arma presta, cuando los colonos agreden y destrozan pueblos palestinos, tiran piedras, dejan a campesinos sangrando. Son los colonos los que dan órdenes a las unidades militares.

Y nadie dice nada. Son de los nuestros.

Allá al otro lado de la línea verde, en Israel, nadie se entera. Nadie sabe. Todo el mundo pasa por la experiencia de ser recluta, los chicos tres años (¡tres años!), las chicas dos años. Todo el mundo ha apuntado cientos de veces contra palestinos desarmados, contra un rebaño que de humano sólo tiene el aspecto. Nadie lo ha contado. Nadie se ha mirado al espejo. El silencio es espeso. Quizás todo fue un mal sueño. O una chiquillada. Destruir una casa palestina, mearse en sus balcones, robar su dinero, apuntar a los niños, dejar al padre diez horas esposado al sol con los ojos vendados, por nada, por estrictamente ningún motivo, por absolutamente ningún motivo, quizás simplemente sea una broma de mal gusto, lo normal en la mili.

Hablar ¿para qué? Mueren más israelíes por accidentes de tráfico que por atentados terroristas. Palestina está lejos, muy lejos. No existe. No existe ni su nombre: los que viven allí, a unos cientos de metros de distancia, son “los árabes”. Nadie sabe lo que pasa allí, nadie lo quiere saber. Nadie lo ha visto.

No veíamos. No sabíamos. Nadie nos dijo nada.

Las voces de los soldados son fragmentos. Y es la hilera de estos fragmentos, como trozos de una ametralladora desmontada, la que da la idea de la terrible perfección de un sistema concebido y diseñado para despojar a los palestinos de su humanidad. Un sistema del que forma parte cada uno de los reclutas, aunque la gran mayoría no se da cuenta, y en el que sus propias emociones, su agresividad, su cansancio y su ignorancia sólo actúan como ruedecitas.

Este libro es el chirrido de las ruedecitas.

El Libro Negro de la Ocupación (El Viejo Topo, 2015), de Breaking The Silence | 392 páginas | 24 € | Traducción de Esther Pérez

Doloroso, impactante y desmoralizador, ante la Bestia que se alza de los escombros de la condición humana.